御召の由来は、

江戸時代に十一代将軍 徳川家斉公が御納戸地に

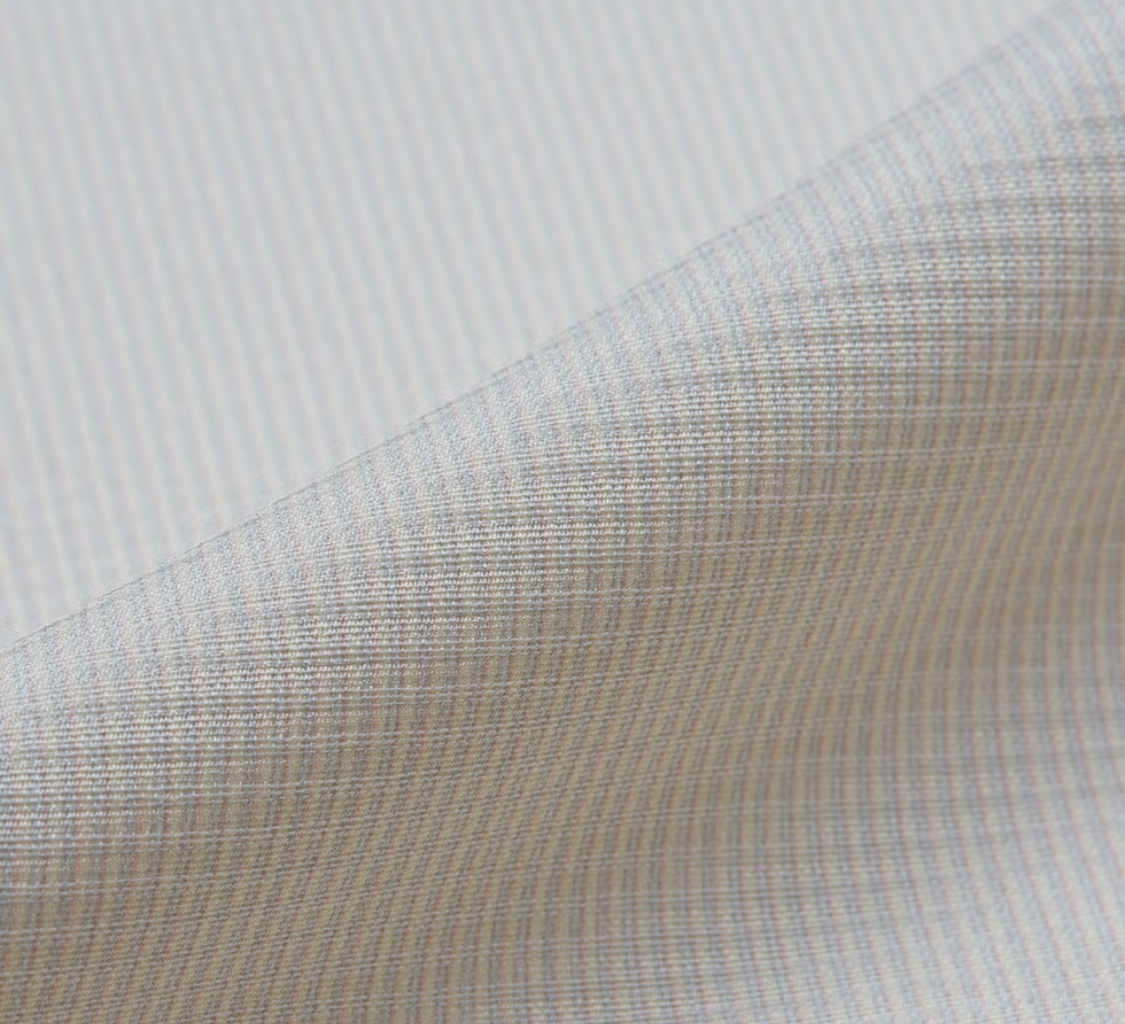

細かい格子を織り出した縮緬を

好んで着用したことに始まります。

正式には【お召し縮緬】といいます。

つまり「将軍のお召物」ということです。

つまり「将軍のお召物」ということです。

正式には御召縮緬といい、

通称「御召」となりました。

ゆえに男物が元々の始まりです。

のちに女性も着るようになり、

紋御召が発達していきました。

明治時代になると、

一般の人々も紋御召を着用するようになります。

明治期は御召こそ正装。

戦前までは「御召」と言えば

「いい着物」と言ったくらいです。

戦後、

昭和30年代に世の中が戦争から復活してきた頃、

御召は西陣をはじめ、

各産地で盛んに織られるようになりました。

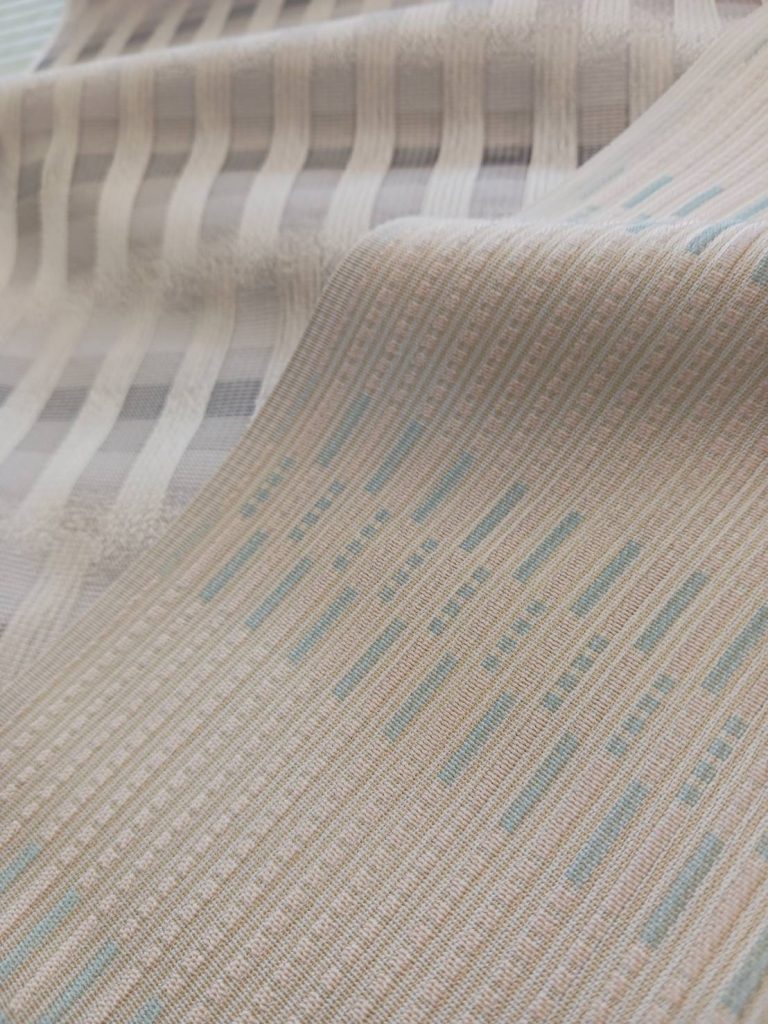

この頃の御召に

お洒落な模様のものが多かったことから、

御召は「正装ではない」

と思われるようになってしまいました。

最近は、西陣御召ブームのようです。

しかし、

西陣で織った着物がすべて御召ではありません。

西陣において御召というには

一定の制約があります。

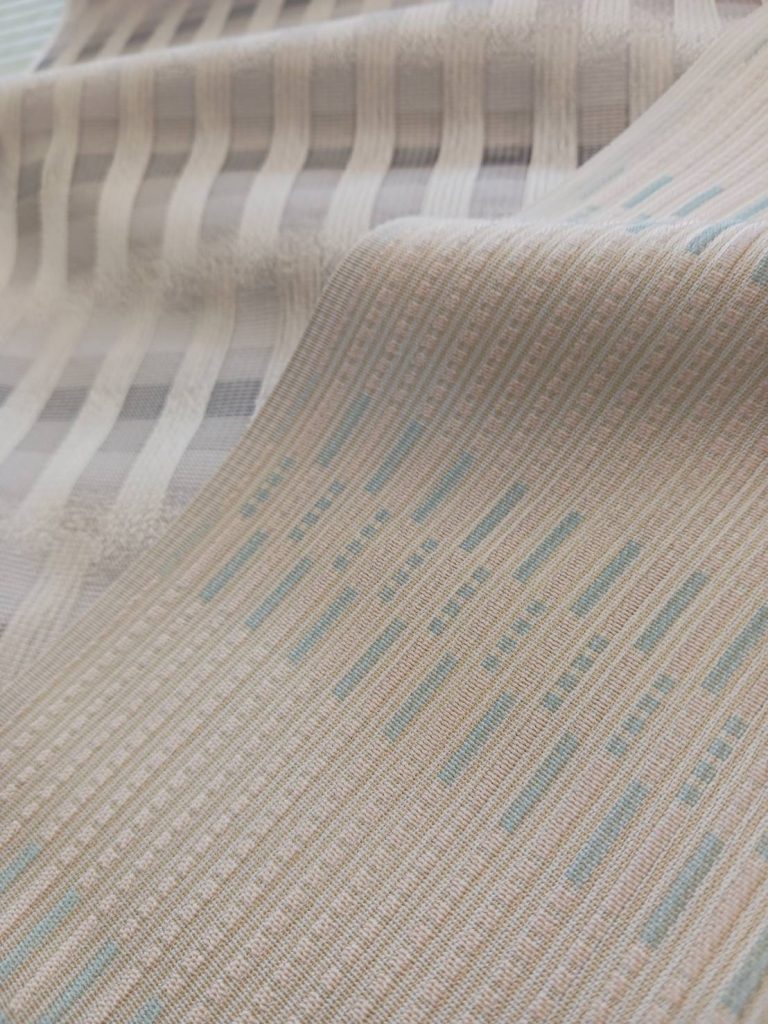

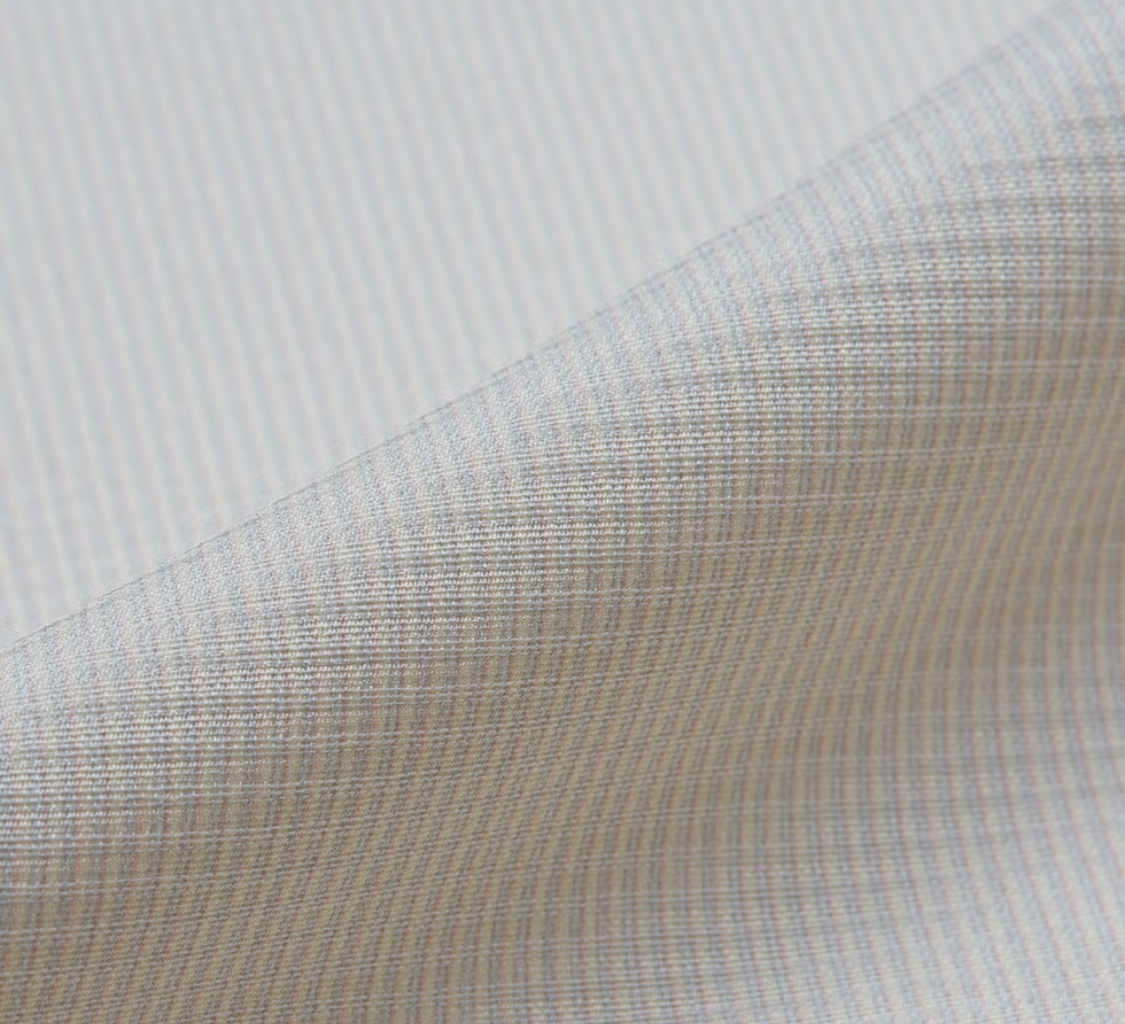

* お召緯(=八丁撚糸)を使用すること。

* お召緯とは、1メートルあたり2000~3000回転の撚り糸のことです。

(甘撚り糸…300回以下、並撚り糸…300~1000回、強撚糸…1000回以上)

* 同じ回転数の撚りをかけた、右撚りのお召緯と、

左撚りのお召緯を交互に2回ずつ、右右、左左と織ります。

そして織上がりの後に湯の中に通して「シボ」を出し、

「手もみ」しながら巾をそろえて乾燥させるのです。

(乾燥には自然乾燥、機械乾燥の2つのやり方があります)

* 白生地を染めるのではなく、染めた糸で織り上げたもの(=先染め)であること。

これらの条件で製織している「御召」は、

西陣でも2~3軒のメーカーのみです。

御召の良い点は、

右撚りの糸と左撚りの糸が同数入っているために、

シボの高さが一定であるところにあります。

ゆえに着用した時の「さばき」がいいのです。

だから将軍様にも好まれたのでしょう。

戦後までは準礼装として、

またお洒落着として流行し、

どの家庭にも必ず御召がありましたが、染めの着物が礼装の定番になると、

現代では御召を着用する人が少なくなり

生産数も減少しました。

御召は、

お茶席やパーティー、

ご挨拶の折など少し改まった場所から、

コンサート、お友達との会食、ショッピング、

裾さばきやお袖さばきがとっても良いので、

茶道やお花などのお稽古などカジュアルな場面まで

幅広いシーンで着用できます。

ぜひ、お気に入りの

「西陣御召」を探してみてください。

京都市西陣地域に由来する製法により京都市及びその周辺地域で生産された

御召縮緬織物(畳べり地を除く)ならびに御召縮緬織物を用いた和服。

11代将軍・徳川家斉が、御納戸地に細かい格子を織り出した縮緬を好んで着用した

ことに始まるという。西陣御召とは、先染絹織物で生地にいわゆる縮緬しぼのあるもののこと。

2007(平成19)年3月、特許庁の地域団体商標に登録された。

商標登録番号は第5028947号。地域団体商標の権利者は、西陣織工業組合。

つまり「将軍のお召物」ということです。

つまり「将軍のお召物」ということです。