衣更えとは!?

現在きものの世界で言われている衣更えのルールとは、 「10月1日から5月31日までは袷 (あわせ)のきものを着て、 6月と9月は単衣(ひとえ)のものを。 7月・8月の盛夏は薄物(うすもの)。 絽は6月末に着ても良いけれど、紗(しゃ)や麻は7・8月しか着てはいけない。」 となっています。 このきものに合わせて、長襦袢も5月は単衣、6月は単衣か絽、7・8月は絽・紗・麻。9月は絽か単衣。それにあわせて半衿も決まっています。 足袋も10月から5月までは袷仕立て、9・6月は単衣で7・8月は麻のものということになっています。なんでこんな決まりが出来たのでしょうか?

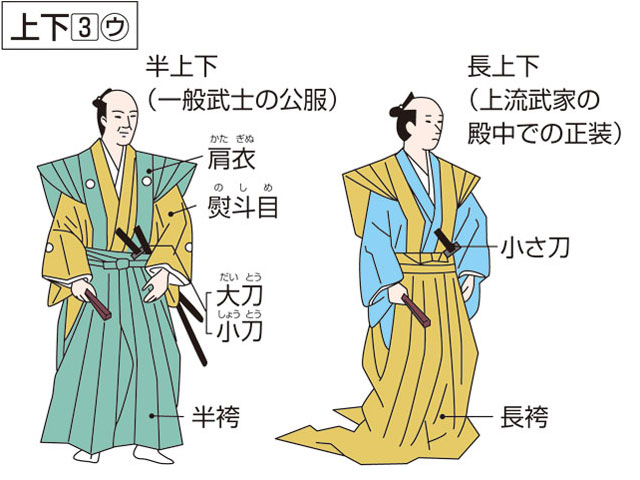

先ず考えられるのは、明治に入って太陽暦が使われるようになったとき、当時の軍服や制服を着ていた層に当てはめて6月1日、10月1日が衣更えといわれるようになって、それをきものにも当てはめたと考えられます。 2番目は生活にゆとりのある上流社会のマナーとして緊張を持続させながら、季節と着るもの、家具調度類、食べ物などを変えていく事で、生活をじっくり楽しんでいたのではないかと考えられます。 それが戦後、上流・中流・下層階級みんな含めて絹のきものを買えるようになった。その時代の流れの中で商業主義がそのルールを行き渡らせるのに拍車を掛けたと考えられます。 その証拠に平安時代は麻の和服を年中着ていた時期もあるり、また、武士が年中着ていた裃 (かみしも)も麻製なんです。